Erklärung des Studienverlaufs M.A. Mittelalter- und Früheneuzeitstudien: Kunstgeschichte

Aufbau

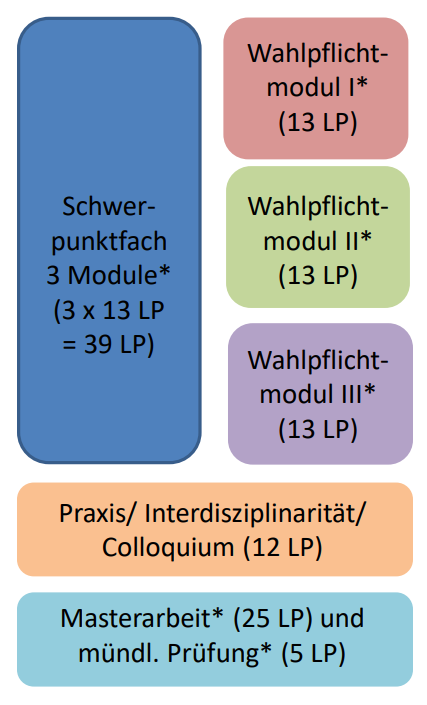

Der Master „Mittelalter- und Frühneuzeitstudien“ setzt sich aus einem Schwerpunktfach und drei Wahlpflichtmodulen aus verschiedenen Fächern zusammen. Hierbei können Module aus den Fächern Anglistik, Buchwissenschaft, Germanistik, Geschichte, Kirchen- und Religionsgeschichte, Klassische Philologie, Musikwissenschaft, Philosophie, Romanistik und Theaterwissenschaft belegt werden. Außerdem wird ein dritter, interdisziplinärer Bereich in Form eines Kolloquiums integriert.

Insgesamt: 120 LP

* = Die hier erworbene Note fließt in die Endnote mit ein.

Erläuterungen der einzelnen Module:

Modul: Kunst des Mittelalters

In großer inhaltlicher und methodischer Bandbreite werden die Studierenden unter Einbeziehung aller relevanten künstlerischen Medien (Architektur, Skulptur, Tafel-, Buch- und Wandmalerei, Glasmalerei, Goldschmiedekunst, Textilien etc.) in die Forschung zur Kunst des Mittelalters (800-1530) eingeführt. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Kunst und Kultur des Mittelalters erfolgt nach drei unterschiedlichen methodischen Schwerpunktsetzungen:

1. Die Analyse materieller Aspekte der Genese von Kunstwerken und Werkgruppen sowie künstlerischer Schaffensprozesse unter Einbeziehung von technologischen Untersuchungen und Schriftquellen.

2. Die Frage nach den konkreten Entstehungsbedingungen und Aufgabenstellungen von Architektur und Kunst als Gegenstände kultureller und sozialer Praxis. Analysiert werden beispielsweise bestimmte Raumsituationen, religiöse und politische Kontexte und die soziale Verfasstheit der Auftraggeber. Paradigmen der Rezeptionsgeschichte werden als zentral erachtet, nicht nur für das Verständnis der Genese mittelalterlicher Kunst an sich, sondern auch in Bezug auf den Blick der Neuzeit und der Moderne auf das Mittelalter.

3. Bei der Einführung in die historischen Bilddiskurse liegt der Schwerpunkt auf der Frage nach dem Maß der Funktionsgebundenheit von mittelalterlichen Bildwerken und Tafelbildern im sakralen und profanen Kontext vor dem Zeitalter der Autonomie des Bildes (und der Kunst).

4. Thematisiert und diskutiert wird die Historizität des Begriffs „Mittelalter“. Das Modul hält zwar an der traditionellen zeitlichen Eingrenzung der Epoche in die Zeit zwischen 800 und 1530 fest, jedoch thematisieren ausgewählte Veranstaltungen globale Vernetzungsprozesse und ihre Auswirkungen auf die Kunst und Kultur in Europa, Asien und Nordafrika und fördern damit die Überwindung einer eurozentristischen Perspektive.

Den Modulabschluss bildet eine Hausarbeit (ca. 20 Seiten) im Seminar.

Modul: Kunst der Frühen Neuzeit

In großer inhaltlicher und methodischer Bandbreite werden die Studierenden unter Einbeziehung aller relevanten künstlerischen Medien (Architektur, Skulptur, Malerei, Zeichnung, Kunsthandwerk, graphische und Printmedien) in die Forschung zur Kunst der Frühen Neuzeit (1400-1800) eingeführt. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Kunst der europäischen Frühen Neuzeit erfolgt nach drei unterschiedlichen methodischen Schwerpunktsetzungen:

1. Die Analyse der materiellen Beschaffenheit und spezifischer Wirkungsaspekte von Einzelwerken und Werkgruppen sowie das vertiefte Verständnis künstlerischer Schaffensprozesse unter Einbeziehung von technologischen Untersuchungen und Schriftquellen.

2. Die Frage nach den konkreten Entstehungsbedingungen und Aufgabenstellungen von Architektur und bildender Kunst als Gegenstände kultureller und sozialer Praxis. Analysiert werden beispielsweise die Einbindung der Artefakte in profane oder sakrale Räume sowie etwa die Bedeutung von Auftraggebern oder Künstlerkonkurrenzen für gestalterische Innovationen. Berücksichtigt werden dabei auch frühe Rezeptionszeugnisse und kontroverse Aneignungsprozesse.

3. Bei der Einführung in die historischen Bilddiskurse liegt der Schwerpunkt auf der Frage nach der Herausbildung ästhetischer Normenbildung und deren Bedeutung für die Durchsetzung historiographischer Modelle einer frühen Kunstgeschichte, dies auch im Hinblick auf die Expansionstendenzen europäischer Kunst und die europäische Aneignung globaler Artefakte. Diskutiert werden ferner die in Bildwerken wie Texten manifesten Bestrebungen der Künstler um Hebung ihres gesellschaftlichen Status und die beginnende Institutionalisierung von Künstlerausbildung und Ausstellungswesen.

Auch hier bildet wieder eine Hausarbeit (ca. 20 Seiten) im Seminar den Modulabschluss.

Modul: Forschung, Diskurse und Exkursionen

Das Arbeiten mit und vor den Originalen bildet einen unverzichtbaren Bestandteil kunsthistorischen Arbeitens und ist eine wesentliche Grundlage bei allen vermittelnden Aufgaben (z.B. Vorträge, Führungen, Katalogtexte u.v.m.) zukünftiger Berufsfelder. Sie erwerben Kenntnisse um das Objekt, die künstlerischen Techniken und Materialien zu erkennen und dann im jeweiligen Kontext auch zu interpretieren. Daher bieten die Übung vor Originalen und die 5 Exkursionstage, die in museale Sammlungen, in Kunst- und Kulturlandschaften oder zu aktuellen Ausstellungen führen, vielseitige Möglichkeiten, Kunstwerke in einem topographischen oder kulturellen Kontext aus eigener Anschauung kennen zu lernen und ein tieferes Verständnis für die künstlerischen Objekte und ihre Zeit zu erhalten. Ebenso wichtig wie die Erkenntnis solcher Zusammenhänge ist deren Vermittlung in klarer und verständlicher Sprache. Den Modulabschluss bildet daher ein ausführliches Referat (ca. 20 Minuten) in der Übung vor Originalen. Die Exkursionstage können einzeln oder als mehrtägige Veranstaltungen absolviert werden. In den Institutsvorträgen, von denen Sie mindestens 8 besuchen müssen, stellen Ihnen nationale und internationale Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre Forschung zur Kunst des Mittelalters und der Frühen Neuzeit vor. Hierbei erhalten Sie einen Einblick in das breite Methodenspektrum der aktuellen Kunstgeschichte. Das Forschungskolloquium sollten Sie bei der Person besuchen, die auch Ihre Masterarbeit betreut. Hier gestalten Sie im Kreis von anderen Kunstgeschichtsabsolventen den disziplinären Diskurs durch kritische Nachfragen, Methodendiskussionen und Präsentation eigener Arbeitsergebnisse, aber auch durch gemeinsame Vor-Ort-Termine produktiv mit. Diese fachspezifische Veranstaltung bildet die ideale Komplementierung zum transdisziplinären Kolloquium aus dem unten genannten Modul.

Modul: Praxis und Interdisziplinarität

Dieses Modul bildet das Herzstück des Studiengangs. Lehrende und Studierende aus den beteiligten Fächern tauschen sich in diesem Lehrformat transdisziplinär über Themen der Mittelalter- und Frühneuzeitforschung aus. Dabei diskutieren sie auch zusammen Theorien und Methoden der Interdisziplinarität. Außerdem werden in Gastvorträgen und Diskussionsrunden einzelne Fragestellungen vertieft und erweitern so den Blick auf viele andere Aspekte der betreffenden Epochen. Integraler Teil dieser Veranstaltung aber auch der Mastervortrag, in dem Studierende ihre Abschlussarbeiten vorstellen. Das Kolloquium findet unter wechselnder fachlicher Leitung statt. Der Wechsel erfolgt jedes Semester. Die Teilnahme am Kolloquium ist jedes Semester verpflichtend.

Neben diesen wissenschaftlichen Gesprächskreisen steht die Steigerung der Berufsbefähigung im Mittelpunkt. Durch die Organisation einer Nachwuchstagung oder durch die Teilnahme an einem Forschungsprojekt, welches von einer lehrenden Person geleitet wird, können die Studierenden zusätzliche fachliche wie organisatorische Kompetenzen erwerben, die in verschiedenen Berufsfeldern von Nutzen sind. Alternativ können die Studierenden auch ein mindestens 4-wöchiges Praktikum absolvieren. Die Abteilung Kunstgeschichte veröffentlicht immer wieder Praktikumsangebote von externen Institutionen und Museen über ihren Mailverteiler. Des Weiteren wird eine zusätzliche Beratungsstunde einmal im Semester angeboten, die Einzelheiten zu Praktikum und Praktikumsreflexion erläutert. Diese Reflexion, die auch zu einem Forschungsprojekt geschrieben werden soll, zählt als Modulabschluss und geht nicht in die Gesamtnote ein.

Nichtkunsthistorische Wahlpflichtmodule

Insgesamt müssen drei Module im Wahlpflichtbereich erfolgreich besucht werden. Die Modulnote geht je nach Leistungspunkten in die Gesamtnote ein. Manche Fächer bieten im Wahlpflichtbereich unterschiedliche Module an – je nachdem, ob Studierende Vorkenntnisse besitzen oder nicht. Bitte kontaktieren Sie vor der Wahl eines Wahlpflichtmoduls die zuständige Fachstudienberatung. Für diese Wahlpflichtmodule sind die jeweiligen Fächer verantwortlich. Bitte wenden Sie sich bei Fragen zu Veranstaltungen oder Prüfungen an das Studienbüro des jeweiligen Faches. Ein Wechsel ist nur auf begründeten Antrag zwei Mal möglich.

Sie können sich Module folgender Fächer aussuchen:

- Anglistik (Modul 1 Anglistik und/ oder Modul 2 Anglistik)

- Buchwissenschaft (1 Modul: Buchwissenschaft)

- Germanistik (Basismodul 1 und/ oder Basismodul 2 Germanistik; bei Vorkenntnissen (mindestens 35 LP) Vertiefungsmodul 1 und/ oder Vertiefungsmodul 2 Germanistik)

- Geschichte (Basismodul 1: Mittelalterliche Geschichte und/ oder Basismodul 2: Neuere Geschichte; bei Vorkenntnissen (mindestens 60 LP und gewissen Sprachkenntnissen) Aufbaumodul 1: Mittelalterliche Geschichte und/ oder Aufbaumodul 2: Neuere Geschichte)

- Kirchen- und Religionsgeschichte (Basismodul: Kirchen- und Religionsgeschichte und/ oder Vertiefungsmodul I: Kontexte und Probleme der Theologie im Mittelalter und/ oder Vertiefungsmodul II: Kontexte und Probleme der Theologie im Mittelalter

- Klassische Philologie (1 Modul: Klassische Philologie: Latinistik; Zugangsvoraussetzung: Latinum)

- Musikwissenschaft (1 Modul: Musikwissenschaft)

- Philosophie (Modul 1: Philosophie (Wahlpflichtbereich) und/ oder Modul 2: Philosophie (Wahlpflichtbereich) und/ oder Modul 3: Philosophie (Wahlpflichtbereich)

- Romanistik

- Theaterwissenschaft (1 Modul: Theaterwissenschaft)

Die Wahlpflichtmodule der Kunstgeschichte sind für Schwerpunktstudierende der Kunstgeschichte nicht möglich.

Abschlussmodul

Die Masterarbeit umfasst zwischen 60 und 80 Seiten und soll innerhalb von sechs Monaten angefertigt werden. Zur Anmeldung wenden Sie sich bitte an das Zentrale Prüfungsamt des Fachbereichs 07. Für die Arbeit erhalten Sie 22 Leistungspunkte. Die Fragestellung der Masterarbeit muss interdisziplinär ausgerichtet sein. Die Hauptbetreuung im Schwerpunkt Kunstgeschichte muss in der Hand einer/eines Lehrenden aus der Abteilung Kunstgeschichte liegen. Weitere 5 Leistungspunkte erhalten Sie für die 45-minütige mündliche Abschlussprüfung. Gegenstand der Prüfung sind neben der Masterarbeit (max. 10 Minuten) bis zu drei weitere Themen. Mindestens ein Thema muss den interdisziplinären Charakter des Studiengangs widerspiegeln.

Im Schwerpunkt Kunstgeschichte wird der Masterabschluss „Mittelalter- und Frühneuzeitstudien: Kunstgeschichte“ verliehen. Die Aufnahme einer Promotion ist danach möglich.